道光时人“春甫氏”所撰的《新安纪程》中,载有:“威平滩,峭壁嶙峋,松枥蔚然,乃淳安一大聚落也。”不过,1928年,蒋维乔曾经此地,在他眼里,威坪“市面甚小”,这当然是比较新安江上下游的诸多市镇而言。而实际上,在1930年,威坪镇绵延约有二里,属于新安江上较大的市镇之一。这里商贾林立,社会形态丰富,是新安江流域中游一个重要的经济文化集中点。

兴盛繁荣的商业

1944年《淳安兵要地志》记载:“威坪镇,1535户,8025人,有市房、店室、祠庙、汽车站等建筑物,商店约100余家,商业颇称繁盛。”

根据当代人的追忆:“威坪古镇市井坊巷纵横,布局有序,分前街、后街、横街、下街四条街道,街贯巷连,有叶家、方家、毕家、胡家等巷。市井街道建筑独有特色,街道正中全部用茶园青石铺就,街道下面是排水道,街道铺垫,别出心裁,每块青石斜对角故意留有微小间隙不填实,行走时发出‘叮当、叮当’声响。夜间如有官兵盗匪进镇骚扰,街道的声响似发出快速报警。而正中茶园青石铺就的主街道两侧,则用大小均等的鹅卵石罗列成图案花纹,格外别致。民居和商铺建筑一般都是两层,街巷采光亮堂,带有徽派风格的粉墙黛瓦、马头墙翘檐高昂,有一种明快淡雅的美感。街面商铺接踵,店号匾额,招牌广告,古色盎然,茶楼酒肆,商帘招摇,满街摊贩,琳琅满目,宛如屯溪老街。店家临街都是一式木排门,夜间打烊,一片木板上门声,格外清脆悦耳,有一种小城古镇的特有风情。”

有关传统时代威坪的商业活动,现存的文献资料并不太多,将近十年前编纂的《徽商大典》中收录了一份珍贵的契约文书图片,是光绪二十年(1894)所立的“出顶大昌店业文”,反应了当时威坪的商业氛围和产业活力。关于传统时代威坪一带具体的贸易活动,则涉及茶业、木业、粮食业等多个行业。

茶业源远流长。威坪毗邻徽州歙县,与皖南各地的地貌类似,附近崇山峻岭连亘不绝,高山多雾,土壤呈酸性,非常适宜于种植茶树,为淳安县重要的产茶区域。

早在唐代,产于威坪附近的鸠坑茶因其质量上佳,遂成贡品御茶。关于这一点,唐代茶圣陆羽在《茶经》中就曾提及“睦州鸠坑茶”,而稍后的李肇在《唐国史补》中亦有记载:“风俗贵茶,……睦州有鸠坑。”及至北宋初年,《太平寰宇记》提到:“睦州土产鸠坑团茶。” 可见,唐代之后鸠坑茶虽已不再列为贡品,但仍不失为一方名茶。对此,北宋文豪范仲淹有《鸠坑茶诗》曰:“潇洒桐庐郡,春山半是茶,新雷还好事,惊起雨前芽。” 范仲淹曾任睦州知州,他非常喜欢当地的风光,遂写有十首五言绝句加以赞美,其每首诗之起句皆为“潇洒桐庐郡”五字,后人遂以“桐庐郡”作为睦州之别名。揆诸史实,睦州始设于隋仁寿三年(603),治新安县(今淳安威坪),其辖境相当于今浙江建德、淳安和桐庐等市县地,地处淳安西部之鸠坑,自然也属于范氏所述的“桐庐郡”境内。鸠坑亦名鸠坑源,茶树种植较多,质量上乘。由于鸠坑茶区距离威坪不过二三十里,故而当地的茶市也就集中在威坪镇上。清代以来,在威坪镇经济中,相当大的部分就是与制茶、运茶和销售茶叶有关。

茶叶制成以后,便要运往各地。除了威坪盛产的茶叶之外,因当地位于新安江中游,徽州茶叶运销杭州,也需经由此处。“威坪税所,地居皖、浙交界,徽茶外运,系属必由冲要”。民国时期,歙县大洲源日用类书抄本中,有一篇《卖方茶寄家信俚言》其中提及:“正口茶叶下船到威,船破茶叶湿,廿七到杭州,三篓看不的(方茶开篓出样,大打样时连开七篓,开篓茶叶受潮,三篓茶受潮最重的……)。”可见,徽州有一些方茶,途经威坪运销杭州。

根据文献记载,威坪镇上的“胡德新”茶行,就与徽州珠兰花茶之运销有关。

1928年5月6日的《申报》上,有一篇《浙严茶业之新发展》:“遂安、淳安为浙省产茶区之一,遂属之港口、淳属之威坪等处,业制洋庄茶号颇多,年有产额约计万余箱,且质属低庄,颇合白头庄价廉销胃。其地近杭垣,运输便捷,每年珍眉箱茶运沪,较屯、婺为早,得盘最先。前、旧两载珍眉头盘售价,均有九十余两不等,营业殊不恶。查该路茶产不多,庄号亦少,山价人工开销,俱比婺、屯见减,惟近 该地商人,以茶叶结束尚佳,新组茶号亦渐众。威坪接连徽歙深渡,为淳安茶市所集中,驻歙茶栈支庄,均派人至该地放汇。”由此可见,民国时期的威坪茶业仍有相当的发展,而且与上海有着密切的关系。

木业繁荣。明清以来,徽州出产的木材,自新安江东下运往杭州江干,有不少都要在威坪停靠。清乾隆年间,婺源商人江扬言在杭州候潮门外创设徽商木业公所。太平天国兵燹战乱期间,徽商木业公所惨遭焚毁。及至20世纪初,徽商木业公所才得以重建。为此,宣统元年(1909)刊刻有《徽商公所征信录》,其中的“凡例”提及,“威坪、严州董事每年于五月下旬,先将各账交明公所,以便眷清”。另外,书中收录有《威坪加捐东关免验告示》,其中提及“威坪以下淳、遂所产之木”和“威坪以上尚有本山木植”,这些都说明,淳安附近也是木材产地。

从威坪一带从事木业经营相关的契约文书看,而从事经营的木商,除了一些当地人之外,也有不少是来自徽州的商人。例如,清康熙年间,在杭州开设木行的歙县璜蔚木商胡义椿,就在黄山、渔梁、街口、威坪和严州等处设有购销分行,经营竹木贸易,手下雇工多达数百人,收益颇丰。

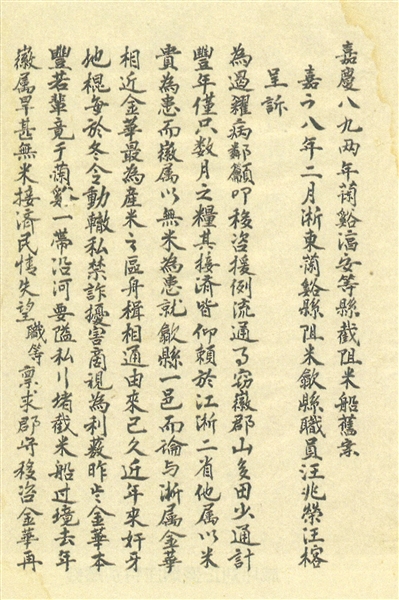

粮食业兴盛。新安江畔的威坪镇外水碓众多,这可以从一个侧面反映当地粮食加工业之兴盛。清嘉庆八、九年(1803至1804)和光绪二十四年(1898),威坪关卡借口浙江荒旱,两度拦截米商运粮船只,导致徽州陷入严重的缺粮险境,为此,徽州绅商分别在安徽和浙江两地奔走呼号,请求浙江方面放行。关于遏籴事件,道光《徽州府志》收录有历史档案,详细记录了嘉庆九年兰溪、淳安两县阻截歙县运米商船的相关细节。光绪二十五年(1899)正月,最后受两江总督刘坤一干预,浙江方面才予以彻底放行。

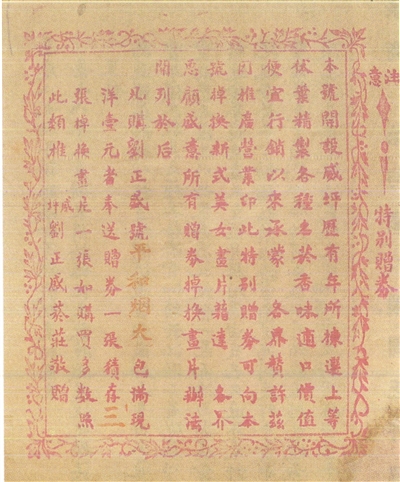

作为新安江畔的水埠码头,除了茶、木、粮食之外,威坪镇上当然还有不少其他的商业活动。比较著名的如,镇上有一些药店自制膏丸中成药,颇具特色。据载,同治十年(1871),绩溪城内人在淳安威坪镇后街创设的胡咸春药堂,历经三代,生意兴隆,一直活跃到1956年公私合营。又如,威坪镇上的食品加工业享誉四方,出现了不少独特风味的糕点。民国时期,歙县许村人许士樾就在当地开设了“许恒泰糖饼号”,该号亦涉足酿造业和南北杂货经营。

除了当地商品之外,还有不少是过境的货物。威坪地处新安江中游,上接徽州,下至严州,从上游屯溪运下来的大量商品都在威坪停靠,而沪、杭转输而来的不少货物也有在此卸货者,与此同时,将本地的一些土特产品装运外输。以《捐厘新章》刊本为例,书中有“上下水起验卡局”,其中就有多处涉及威平(即威坪)。另外,《徽州文书档案》 一书中收录有一张行商执照,是光绪十二年(1886)三月初三日浙江通省厘捐总局威坪厘局颁发的护票,当时规定,商人收执此票,“如过关津卡口给照,盖戳放行,毋得阻延。”

徽州的渊源与影响

由于传统上的历史渊源,威坪与徽州一向存在着天然的联系。根据《新安名族志》的说法,方氏祖先方纮,于汉哀帝时拜丹阳令,后因王莽纂乱,累征不起,遂家于歙之东乡。想来是因方纮曾任丹阳令,故后代有的方氏族谱就称为“丹阳谱”。另据考证,歙县坑口乡方姓大多聚族而居于瀹坑、瀹潭一带,其中,方汝霖三子四一之孙桂元,生五子,皆迁浙西淳安威坪。此外,《越国汪公墓祠志》中提及的汪氏分迁各派,其中的建公派就有淳安县威坪一脉。这些,都从移民的角度反映了皖南与浙西之天然渊源。

除了移民之外,在传统时代,更有不少徽商活跃于威坪一带。1937年的一册启蒙读物《三言杂字》中,就列有“生意类”一门:“收水客,船上坐,从威坪,到淳安,往茶园,下严州,出杭州……”该册抄本属于皖浙交界处的歙县里东山文书之一种,反映了从歙县东下浙西,首先抵达的重要市镇就是威坪。

在传统时代,与新安江中下游沿线的其他主要市镇一样,徽州人在威坪镇的商业亦相当活跃。早在明嘉靖三十七年(1558),绩溪人曹显应之子就相继在歙县深渡、街口、淳安县城、威坪镇和昌化等地开设了万年米行分号。从诸多史料来看,在威坪务工经商的徽州人相当不少。对此,今人邵国榔曾追忆:“威坪镇是淳安西乡的重要水运码头和商贸中心,商务覆盖面占原淳安县四分之一的地域和三分之一的人口。在有公路以前,往来兰溪、杭州的徽州船队,也必在这儿停泊。它的鼎盛时期,曾有八千余常住人口,有呈H形的前、后、横3条街,店铺并肩、商号相望。平日里头戴草帽、脚穿草鞋、单挑扁担的乡下人攘来熙往,还夹杂着光着脚板、袒胸露背的纤夫、舵手,一幅热闹景象。但在这热闹的背后,却是那些可霭可亲、轻声细语的老板、伙计们。他们大多是徽州人,店面上都挂着金字招牌,有的人还是在四乡八里颇有名气的老商号,已在这儿开店经商几代人了。”

在传统时代,除了在威坪镇上,徽州人的影响还深入到周边的村落。歙南的璜蔚,此处位于新安江即将流入浙江的街口一带,其村中的大姓即为胡姓。朱祝新主编的《璜蔚志》 指出:在1949年以前,璜蔚各自然村的饮食习惯相同,主食玉米、面粉和大米,其水田总面积仅百十亩,且只能一季种植,耕田以旱地为主,旱地则多以玉米、小麦、黄豆套种或间种,单产不高,总产只占粮食总量的60%左右。当地粮食的不足部分,多是前往绩溪、旌德以及淳安威坪等地购进。

另外,歙南璜蔚一带银庄发兑的换银筹码,其使用的范围包括整个街源、街口、深渡、威坪、淳安和遂安。这些,都反映了新安江流域上中游的相互影响。

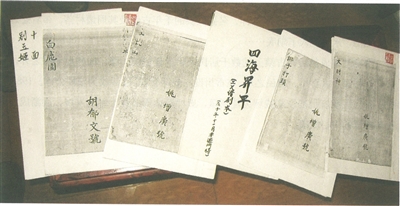

在璜蔚一带,民间活跃着不少徽剧艺人,俗有“无街不成班”之谚。当地的新庆班曾赴浙西威坪唱对台戏,载誉而归,为此而在新安江流域蜚声远近。关于威坪一带的戏剧演出,有一册清末民国时期的日用类书中,就收录有“包戏文书款式”,戏关中的“河村”位于威坪附近。

1959年,新安江水电站建成,威坪古镇遭水淹没。屈指算来,自公元208年贺齐平定山越至1959年新安江水库形成、威坪沉入千岛湖底,威坪一镇计有1752年的历史。后人在《游船过威坪故乡》诗中写道:“路指故乡过,情悬游子多。起立船头望,老村隐碧河。”就这样,名副其实的千年古镇及其周遭村落,带着悠远的历史记忆,永远沉入了湖底 ……

水电站建成前后,古镇上的数千居民,除了迁往皖、赣、闽各地乡村之外,还有部分移民后靠岙川。移民之后,在岙川设立威坪管理区,后改为威坪公社。1982年,浙江省人民政府批准恢复威坪为建制镇,威坪新镇历经数十年的发展,逐渐成为淳安县西区的中心城镇。

(图文来源《新安江流域城镇》)